你知道吗?

我们每周摄入的塑料相当于吃掉一张信用卡!喝下一杯300ml的外带热咖啡,将有上千亿微塑料进入体内!微塑料等新污染物正悄无声息地渗透进我们生活,对健康和环境构成长期威胁。

如何加强监督管控,

共同应对这一全球性挑战,

已成为当务之急!

什么是新污染物

新污染物“四大家族”

新污染物是指在环境和自然生态系统中可检测出来的,即使以低剂量进入也能够给人体健康和环境安全带来较大风险和隐患的一类化学物质的统称。这些污染物相对于传统的二氧化硫、氮氧化物、PM2.5等常规污染物而言,具有危害更隐蔽、风险更严峻、存在更持久、来源更广泛、治理更复杂等特征。

持久性有机污染物(POPs)

包括有机氯杀虫剂、工业化学品等,具有高毒性和长半衰期,能通过大气、水等介质长距离迁移,可随食物链积累,并在环境中长期存在。

内分泌干扰物(EDCs)

存在于塑料副产物、药品及催熟剂中,通过生产、使用和垃圾处理进入环境。EDCs干扰内分泌系统,影响代谢、发育和繁殖等生物功能。

抗生素

广泛应用于医疗、农业和水产养殖,其过度使用和不当排放导致环境污染。抗生素残留可能破坏生态平衡,并增加耐药性风险。

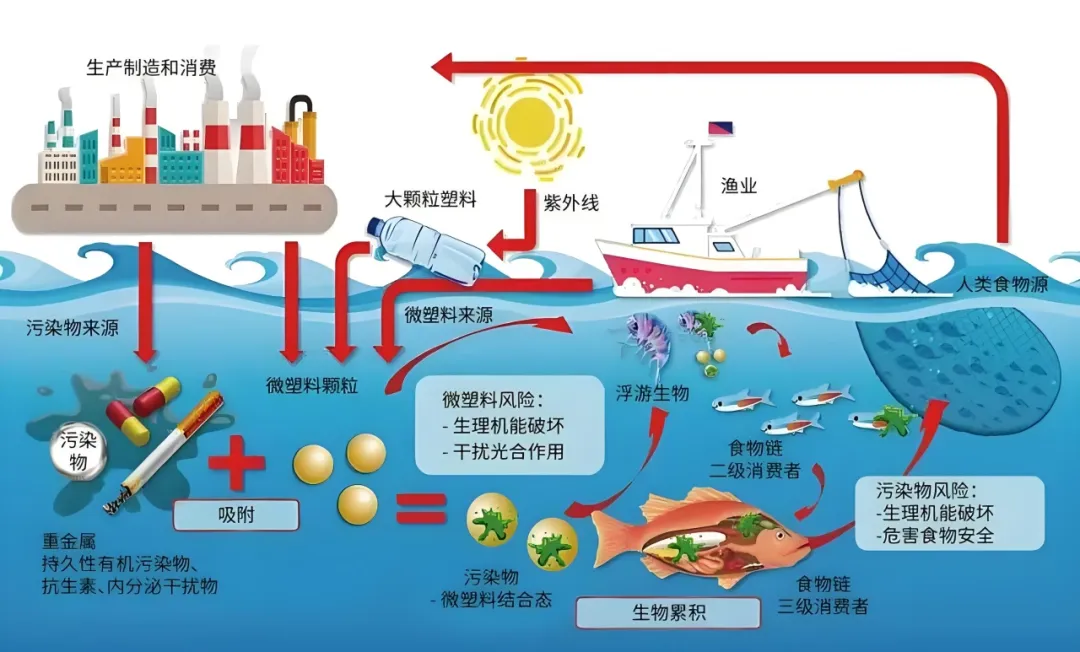

微塑料

直径1微米至5毫米的塑料碎片,分为初生微塑料(如化妆品中的塑料微珠)和次生微塑料(较大塑料碎片物理磨损或光降解产生的微小碎片)。微塑料污染水体和土壤,易被生物误食并在食物链中传递,还可吸附其他污染物,加剧环境危害。

除以上四大类新污染物外,随着大众对化学物质危害认知加深及监测技术的精准进步,或发现更多新污染物类型,需持续关注并采取有效措施减排减害。

生态特性与防治挑战

新污染物之所以成为环境治理的难题,主要源于其四大特性:

第一,潜伏性强。新污染物已与人类社会共存多年,但其危害性长期未被察觉。当它们被发现时往往已对人类健康和生态环境造成了不可忽视的损害。

第二,持久性强。新污染物在环境中难以降解,却能轻易在环境和生物体内积累。它们可通过空气、水等介质广泛传播,并在食物链中从低营养级生物向高营养级生物传递,形成长期污染。

第三,危害性大。新污染物对人体健康和生态环境具有显著危害,可能导致致癌、致畸、致突变等严重后果。例如,持久性有机污染物即使在极低浓度下,也可能对生物体产生侵蚀影响。

第四,治理难度高。一方面,部分新污染物因其优异的功能属性难以被替代;另一方面,其广泛使用增加了治理的复杂性。此外,监测手段不足也使得新污染物底数难以排查,治理工作面临“撒网容易收网难”的困境。

筑牢防线 守护健康

新污染物存在于多种介质的环境中。带有印花图案的织物可能含有合成抗氧化剂、塑化剂和阻燃剂。食品中可能含有非法添加剂,甚至汽车内饰、家居用品、室内灰尘里都含有新污染物……

那么在日常生活中,我们该如何防范?

“衣”

购买衣服时,查看衣物安全类别,成人服装至少需符合B类要求,婴幼儿服装需符合A类要求;储存衣物时,存放在干燥通风的衣柜中;购买洗衣液时查看配方,若含聚二甲基硅氧烷、三氯生等成分的需谨慎购买。

“食”

注意食物原产地生态环境质量;少食用水产品中脂肪含量高的组织;多样化饮食减少对单一食品依赖,降低接触新污染物风险;多用陶瓷、玻璃制品,少用塑料制品;尽量饮用烧开的水,可有效避免水中微塑料的摄入。

“住”

购买有绿色标识的家具和装修材料;新房入住前检测苯系物、甲醛等暴露浓度;经常开窗通风,使用具有深度净化挥发性有机物和颗粒物功能的空气净化器;经常浸泡清洗窗帘、地毯、沙发套等布艺品,去除吸附于内部的新污染物。

“行”

选择绿色低碳的交通方式;驾驶汽车时常打开通风循环;购置车辆时尽可能选择环保材料,免喷涂塑料内外饰件如仪表盘、保险杠等,生物塑料部件如车内储物盒、装饰条、隔音板等。

(图源网络,侵删)

齐心共绘 生态蓝图

面临诸多挑战,我国已高度重视并采取一系列举措:

【完善制度】构建法律框架和技术体系,出台包括《新污染物治理行动方案》、《国家危险废物名录(2025年版)》、《入海排污口监督管理办法(试行)》和《中华人民共和国能源法》等法律法规,为应对新污染物提供政策支持和科学指导。

【闭环严控】在源头管控上实施严格登记制度,限制高风险化学物质生产与使用;在过程控制中推动清洁生产,规范药品及化学品使用;在末端治理上加强污染物治理与废物处理,全面环境保护。

【治理举措】开展化学物质信息调查,建立监测制度,动态评估风险;加强科技支撑和基础能力建设,提升治理水平。

此外,广泛开展科普教育,宣传解读政策措施,有助于做好防御治理,提高公众参与重视程度,携手守护民众健康和生态环境。

结语

新污染物,本是人类智慧的结晶,旨在造福社会、改善生活,却因过度贪婪与短视,违规排放与使用,沦为环境与健康的威胁。站在时代飞速发展的十字路口,面对诸多严峻挑战,如何回归初衷和谐共生?您是否也在思索破局之法?诚邀评论区留言,共寻清朗发展之路 。

上海终于降温了!是谁给城市喂了 “退烧药”?2025.10.15了解更多

上海终于降温了!是谁给城市喂了 “退烧药”?2025.10.15了解更多 限行!2030年全面建成!2025.10.14了解更多

限行!2030年全面建成!2025.10.14了解更多 节后开工新姿势?!中器带你解锁每类垃圾的MBTI,「循环职场」活出最佳人设!2025.10.13了解更多

节后开工新姿势?!中器带你解锁每类垃圾的MBTI,「循环职场」活出最佳人设!2025.10.13了解更多