01|IMO通过全球航运业净零排放法规

02|第四届全球绿色目标伙伴2030峰会

03|首份产品碳足迹标识认证试点工作“知识会”发布

04|4月下半月全国空气质量预报会商结果发布

05|《建筑垃圾污染控制技术规范(征求意见稿)》

06|推动碳经济“活起来”,完善碳交易等市场机制

07|一“倒”惊天,一“键”止损

08|垃圾能活多久?

09|“零碳咖啡诞生记”——1杯咖啡到底能减多少碳?

01 新闻速览

IMO通过全球航运业净零排放法规

4月18日,中国船舶报讯,国际海事组织(IMO)第83届海上环境保护委员会会议(MEPC 83)上批准净零框架修正案草案,航运业成为第一个拥有全球一致碳价的行业。草案规定,如果你有一艘5000总吨以上的远洋船舶,那么,自2028年起,船舶将根据温室气体排放量的多少缴纳每二氧化碳当量100美元或380美元的罚款,或是因使用零碳/近零碳排放技术获得资金奖励。

中国代表表示,净零框架具体措施(中期措施)的获批意味着船舶温室气体排放强有力监管机制的出台,同时为制定更明确的绿色转型战略提供了具体量化的标准。中期措施设置了两条目标线,划分成直接合规区、低位收费区和高位收费区,且指标逐年收紧。单艘船舶根据燃料全生命周期燃料的温室气体强度(GFI)决定具体落位区域,高位收费区可以和直接合规区联合池灵活履约,收取的费用将用于奖励零或近零燃料技术的使用和研发,中期措施“靴子落地”,未来航运业的各项成本和收益都与温室气体排放直接挂钩,全球航运业从此踏上了减碳“战舰”。

该草案在被投下16张反对票的情况下艰难获批,叠加美国反对任何形式的经济措施推动航运脱碳的单边主义做法,虽然“并非在各个方面都完美”,但这一强制性排放限制与温室气体定价机制依然将有力推动未来绿色燃料技术与相关基础设施投资,带领航运业踏上零碳征程。

第四届全球绿色目标伙伴2030峰会

4月16日至17日,第四届全球绿色目标伙伴2030(P4G)峰会在越南河内举行,本届峰会主题为“包容、可持续、创新、以人为中心的绿色转型全球伙伴”。

在峰会高级别全体会议上,中方介绍了近年来中国发展绿色生产力,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,推动绿色转型的主要举措和最新进展。同时表明,在当前世界其他主要经济体绿色低碳政策不确定性上升的情况下,中方将继续坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳发展之路,加快产业结构绿色低碳转型,健全绿色低碳发展机制,加快科技创新,加强气候行动和绿色发展国际合作,推动构建公平合理、合作共赢的全球环境和气候治理体系。中方还访问了越南农业与环境部及其下属北部环境监测中心,就大气污染防治、应对气候变化等议题深入交换意见,共同提高治理能力。

首份产品碳足迹标识认证试点工作“知识会”发布

4月15日,国家市场监督管理总局发布首份《产品碳足迹标识认证试点工作“知识会”》。作为产品碳足迹标识认证试点的第一份工作指南,“知识会”集实用性、易懂性、时效性、权威性为一体,以问答形式编制78项指引条目,解决产品碳足迹标识认证试点推进过程中的共性问题,有效支撑试点工作科学、稳妥、高效开展。“知识会”分为基础知识篇、试点内容篇和试点实施篇三个章节,从基本概念、试点目的、工作原则、认证程序、任务分工等多方面明确了试点工作的具体要求,助力各方更好地理解试点推进思路,有效提升试点实施的一致性与有效性。

4月下半月全国空气质量预报会商结果发布

4月15日,中国环境监测总站联合中央气象台、国家大气污染防治攻关联合中心,东北、华南、西南、西北、长三角区域空气质量预测预报中心和北京市生态环境监测中心,开展4月下半月(4月16日—30日)全国空气质量预报会商,全国大部空气质量以优良至轻度污染为主。西北区域受沙尘天气影响,可能出现中至重度污染。

京津冀及周边地区大部空气质量以优良为主,局地可能出现轻度污染;北京市空气质量以良至轻度污染为主;长三角地区前期区域大部空气质量以良至轻度污染为主,中期以良为主局地轻度污染,后期中北部以良至轻度污染为主,南部以优良为主,内陆局地轻度污染;汾渭平原区域大部空气质量以良至轻度污染为主;东北区域大部空气质量以优良为主;华南区域大部空气质量以优良为主;西南区域大部空气质量以优良为主;西北区域大部空气质量以良至轻度污染为主。

02 政策解读

《建筑垃圾污染控制技术规范(征求意见稿)》

4月15日,生态环境部发布关于公开征求国家生态环境标准《建筑垃圾污染控制技术规范(征求意见稿)》意见的通知,旨为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规,加强建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用和处置等环节的污染防治。

标准规定了建筑垃圾产生与收集、贮存与运输、利用与处置过程的污染控制技术要求,以及监测和环境管理要求;适用于建筑垃圾产生与收集、贮存与运输、利用与处置过程的污染控制,可作为建筑垃圾贮存、利用、处置有关建设项目的环境影响评价、设计与施工、竣工验收、排污许可管理及清洁生产审核等技术参考依据。总体要求:

建筑垃圾污染环境防治应遵循减量化、资源化、无害化原则,制定包括源头减量、分类处理、利用与处置、设施或场所的布局及建设等在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划。

工程施工单位应遵循源头减量、分类处理的原则编制建筑垃圾处理方案,应包括建筑垃圾产生时间段、类别或成分、产生量、存放点、去向等,不得擅自倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。

建筑垃圾收集、贮存与运输过程中不应与生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物等其他固体废物混合。

利用与处置方式宜根据建筑垃圾的类别或成分、产生量、再生产品的应用场景等进行选择。

建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置过程产生的大气污染物、水污染物、噪声、恶臭等污染物排放,应符合国家和地方污染物排放标准、排污许可、环境影响评价文件及其审批意见的规定。

建筑垃圾贮存、利用、处置等设施或场所的选址,应符合生态环境保护法律法规及相关法定规划要求,不应选在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的耕地和永久基本农田、生态保护红线、自然保护地和地质灾害风险区。

建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置过程应符合安全生产、质量控制、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。

03 市场洞察

推动碳经济“活起来”,完善碳交易等市场机制

4月14日,上海市政府召开常务会议,要求做好碳达峰碳中和及节能减排工作;持续优化跨境电商营商环境;建立完善医疗卫生行业综合监管制度,支持规范新业态创新发展。

会议原则同意《上海市2025年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》并指出,要统筹推进绿色低碳转型与经济发展。聚焦重点领域,推动碳排放降下来,着力推进工业、交通、建筑等领域开展节能降碳专项行动,加快清洁能源推广力度。聚焦重点环节,推动碳循环“动起来”,生产环节要开展绿色低碳转型重点应用场景和碳达峰碳中和试点示范,强化绿色能源供应溯源和全流程碳足迹管理,提升企业“绿色竞争力”;流通环节要大力发展循环经济,壮大节能环保产业;消费环节要持续支持绿色消费与新能源转型。聚焦重点要素,推动碳经济“活起来”,完善碳交易等市场机制,健全财税政策,丰富金融工具,加大对节能减排项目支持,更好激发经营主体创新创造活力。

中器动态

一“倒”惊天,一“键”止损

每年全球产生数十亿吨餐厨垃圾,若将其全部倾倒入太平洋中心……

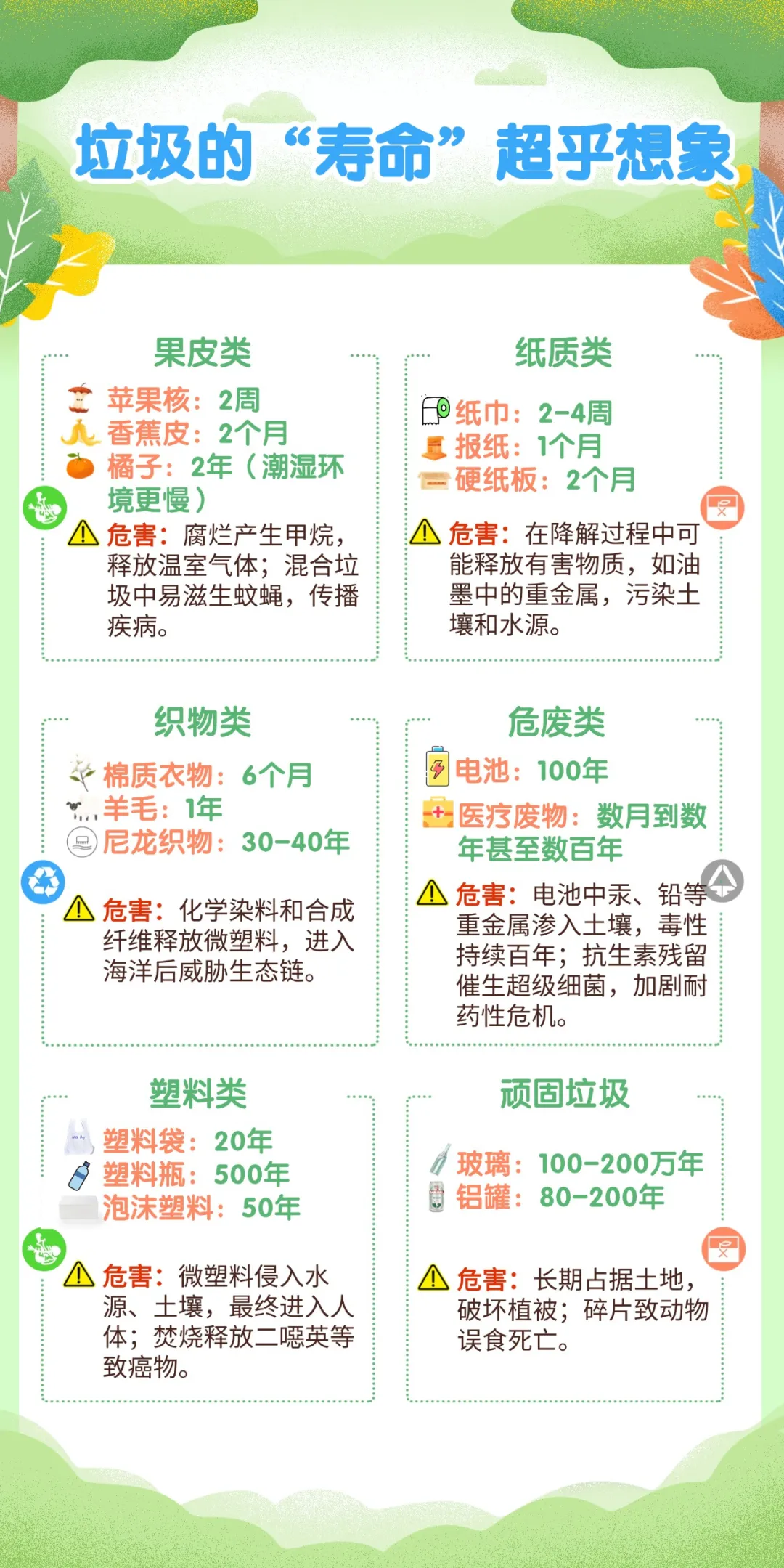

垃圾能活多久?

全球垃圾危机正以骇人态势蔓延,垃圾之害,不在数量,而在其跨越时空的威胁。面对生态与人居环境遭受的双重考验,人类亟需以行动逆转局势,每一个微小行动都可能成为撬动地球未来的支点。

“零碳咖啡诞生记”——1杯咖啡到底能减多少碳?

4月16日,2025上海(静安)世界咖啡文化节盛大开幕,带来了一场为期五天的春日咖啡盛宴!中器「碳」WALK带你探秘咖啡从土壤到舌尖低碳链路减碳之旅。